–

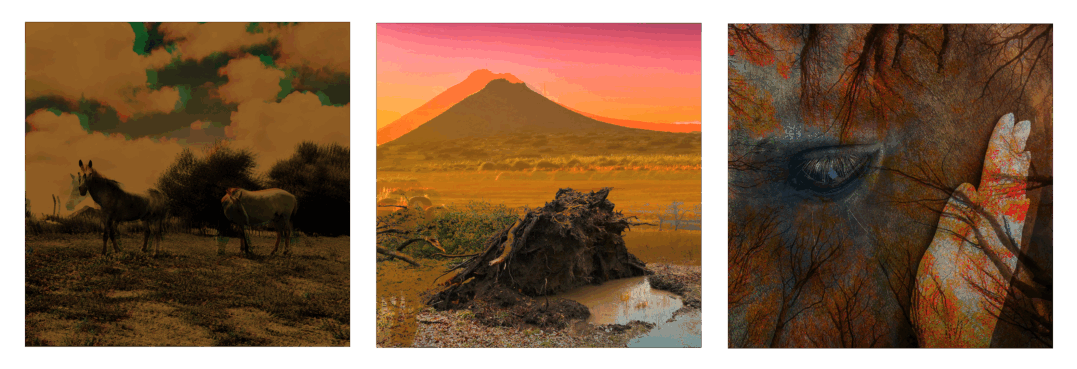

Nadie sabe con certeza el año. Algunos dicen que fue después de una gran helada, otros aseguran que fue justo cuando cayó el último rayo del sol de verano, ese que viene de la mano del primer frío anticipando el otoño. Lo cierto es que alguien llegó, y al llegar, se quedó. No era del pueblo. Era de más lejos. Venía con una muda de ropa, un overo tordillo medio manco del derecho y una bolsa de herramientas con olor a herrumbre y esperanza.

Le decían “El milico”. Pero en realidad nadie sabía si era gendarme, policía territorial o si lo llamaban así por la vieja boina verde que asomaba de las maletas que colgaban en los flancos de su caballo.

Tenía la cara ajada por el viento y el sol, como cuero viejo pero firme, de esos que guardan historias sin contarlas. Era difícil calcularle la edad: parecía viejo al mirarlo quieto, pero cuando se movía, cuando se agachaba a revisar las patas del pingo o alzaba un fardo de pasto con una sola mano, parecía más joven que el amanecer. Como si el tiempo le hubiese pasado por encima sin lograr quedarse del todo. Algunos decían que venía de Buenos Aires, por cómo decía “che” o por un deje en la entonación, como si las palabras se le hubiesen secado en otra latitud y revivieran en cada soplo de polvo patagónico.

Nadie supo nunca cuántos kilómetros había recorrido antes de llegar. Algunos decían que eran días, otros que venía viajando desde hacía años, como si el camino fuera su casa y esta tierra su destino final. Quién sabe cuántos caballos habría tenido que cambiar en el trayecto, cuántos potreros habría cruzado, cuántas noches sin luna. Pero llegó. Y al llegar, supo —o eso parecía— que no debía seguir.

Él fue quien clavó el primer poste, el que ya no está, el que se llevó el viento o el tiempo o ambos. Dicen que se guio por las estrellas, que buscó la sombra del Michacheo y le pidió permiso. Esa noche, el cerro le devolvió un quejido sordo y una estrella fugaz. Entonces, entendió que podía quedarse.

La primera casa fue apenas un cuadrado de ramas y adobe, levantado sin ayuda bajo un tumulto de sauces. De entrada, empezó a dormir ahí mismo, en el piso nomás, con el recado de cama y el tordillo respirándole en la oreja. Al otro día comenzó la vida: ahondó el jagüel, podó un olivillo seco que volvió a brotar y le puso nombre a la tierra: “La Argentina”, en honor a una mujer que soñaba con parras y nietos, aunque nunca conoció ni lo uno ni lo otro.

El nombre quedó, igual que el sauce que plantó a la par. Hoy está medio muerto, pero todavía da sombra como si creyera que “El milico” vendrá otra vez a sentarse bajo sus ramas. Los mitos comenzaron pronto. Uno de ellos dice que, si uno sube el Michacheo y baja sin mirar atrás, no vuelve a irse nunca más de Zapala. Otro, que cada potrillo que se amansa en esa tierra ya es ganador por haber sido tocado con la magia del lugar. Y hay quien afirma haber visto una figura vestida de blanco en “El Rincón del Brujo”, justo cuando las ovejas se amontonan sin razón.

La chacra creció sola. O más bien, creció con las manos callosas de quienes vinieron después. Cada box tiene su historia: el del Checho que aún relincha en la memoria; el del Tony, que fue aire en medio de la oscuridad; el del Yoyoni, que llegó regalo de una desgracia y solo trajo alegrías. El rincón de los bozales y monturas es un santuario, cerrado con tres candados para que no se escapen los recuerdos.

Hoy, cada tanto, alguien cruza la tranquera —la misma que se forjó en un poste que ya ni existe— y siente que pisa un terreno distinto. No por la tierra, sino por la memoria que guarda. Porque en esta chacra no hay fundación escrita, ni acta de propiedad que alcance. Se fundó con una mirada al cerro, con una promesa susurrada al viento, con un caballo manco y una estrella como testigo. Se fundó en el gesto más simple: quedarse.

–

Adriana Ortiz Bialous @adrianabialous