Tecnociencia y afecto en torno a las imágenes de CONICET en el Cañón Mar del Plata

–

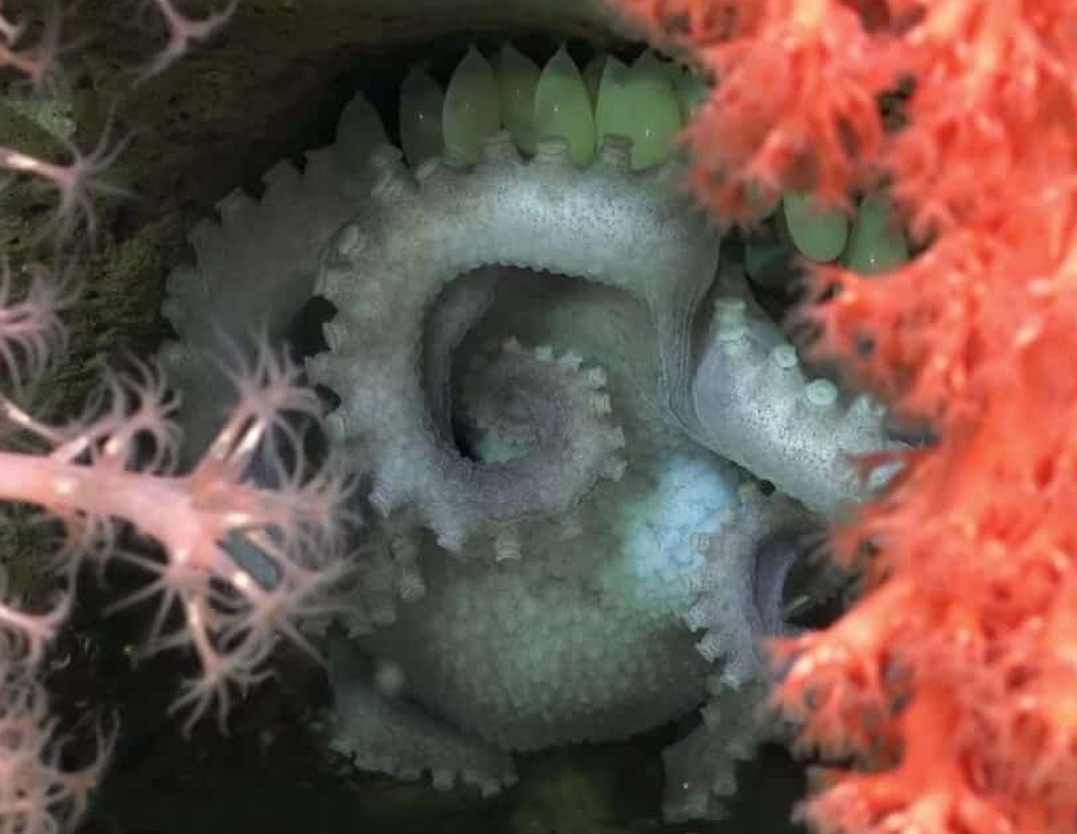

Estas semanas el stream de CONICET catapultó una masiva suba de afecto entre humanxs y bichitos del fondo del mar. Ya sea porque circularon stickers amorosos de la “estrella con culito”, de “merenguito” o de “batatita” entre quienes asociaron la transmisión de @gempa.ar con la reivindicación de la tarea científica, o porque la inédita popularidad de este organismo científico público superó los puntos de rating de las plataformas de discusión política y un ejército de trolls nadó a contracorriente para deslegitimar el financiamiento en ciencia tecnología en favor de la explotación, bichitos submarinos, con sus colores drag, sus movimientos viscosos y un fondo de ambiguo verde agrisado anacrónicamente estable y lento, protagonizaron un boom del afecto

interespecie.

Pero partamos de los hechos, como le gusta a la ciencia. El 23 de julio un grupo de más de 30 investigadorxs del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) comenzó una práctica sin precedentes en Argentina: la transmisión de una exploración científica a tiempo real en YouTube que durará hasta el 10 de Agosto. A menos de una semana del primer vivo creció sin parar la cantidad de gente que se conectaba a ver nadar a los animalitos y escuchar la voz calmada de lxs cientificxs que relataban lo que veían, o que compartían capturas, recortes de la transmisión, registro de clases en escuelas, jardines y universidades, memes, imanes y stickers.

Esta irrupción afectiva en la agenda pública habilitó un clima imprevisto de orgullo nacional y discusiones filosóficas vinculadas a la tecnociencia que se inauguraron hace relativamente poco, y que, hasta ahora, no habían tenido en nuestro país un alcance similar fuera de los ámbitos académicos de congresos y artículos especializados o de lecturas de nicho. Pero este acontecimiento habilitó una forma de vínculo popular con la ciencia investido de afecto y de poder para interpelar. A medida que nos familiarizamos con la dinámica propuesta desde el barco —descubrir un bichito, mirarlo vivir, moverse y bailar por unos minutos, y después agarrarlo con una pinza, una red o un tubo y meterlo en una caja que lo va a llevar a un hábitat en donde no puede seguir viviendo— emergen de forma espontánea algunos cuestionamientos metodológicos: ¿qué formas son humanamente éticas para investigar? ¿Quiénes tienen derecho a investigar y quiénes a ser investigadxs? ¿Son las máquinas que usamos creadas en función de nuestros cuerpos, o son nuestros cuerpos los que se modifican y recrean según las máquinas?

Quiero hacer hincapié en que la tecnología de imagen que medió entre el equipo de científicxs a bordo del Falkor 1 fue definitoria en este fenómeno. De hecho, existen y están disponibles en la web otras imágenes de categorías similares, ya sean capturas técnicas submarinas que muestran la pantalla de la cámara y sus metadatos, o bien filmaciones submarinas protagonizadas por buzxs que se encuentran con otras especies (me refiero a los documentales en que el fondo del mar se muestra con asombro su diversidad de formas y colores y se narra al mismo tiempo que se lo descubre, inaugurados por propuestas ya canonicas como la de Jaques Cousteau). Pero ninguna

llega a la cantidad de vistas que tuvo el vivo de CONICET, que conjuga ambos géneros (y también sus públicos).

Por eso creo que la imagen que esta expedición está transmitiendo propone un formato inédito con potencias políticas del orden del pensamiento crítico que se desenvuelven al ritmo intempestivo de los acontecimientos públicos. Justamente por darse en un ámbito no exclusivamente académico o delimitado, estas discusiones no tienen la solemnidad ni el formato que tienen en otros espacios de argumentación comprometidos con ellas (academicos o no). Por el contrario surgen escurridiza y espontaneamente; se escuchan entre líneas en el discurso de científicxs y audiencia, en gestos de la oralidad (que dan cuenta de que lxs propixs investigadores advierten el riesgo polémico de algunas tomas) y en comentarios del chat de la transmisión de YouTube.

Una narrativa habitual del stream es la toma en un movimiento lento del ROV 2 SuBastian, hasta que, frente a algún ser o grupo de organismos que llame la atención de lxs científicxs de turno, se detiene y hace zoom mientras lxs expertxs explican lo que saben —o lo que les interesa investigar— de eso que estamos viendo. Durante 2 o 4 minutos la transmisión nos pone a mirar detenidamente a un bichito (un cangrejo, un pepino de mar, una estrella, una centolla), tiempo en el que generamos afecto con el y en el climax en que admiramos su belleza en movimiento (en la mayoría de los casos contemplada por primera vez), escuchamos “lo levantamos con la pala”, “probemos con

la pinza”, “a este con la aspiradora”, o a veces indicaciones más técnicas, como “aspiramos con la sharp 7”. Y así, al minuto siguiente de nuestro recién generado vínculo amoroso con cada ser, somos testigos de su muerte.

Las posturas ecofeministas han advertido esta asociación culturalmente construida entre el acto de conocer, dominar y violentar. Y aunque los alcances de esta corriente no cuentan con una adhesión masiva, el acontecimiento al que acudimos lo pone de manifiesto concretamente. Se nombra la máquina y no los sujetos que son aspirados, entonces se genera más identificación con una que con los otros. Sin embargo, la misma máquina que los mata es la que nos pone en contacto con ellos de una forma ineditamente más intima. Tal es así que le debemos a la conjugación entre ROV SuBastian y la narración emocionada de lxs investigadorxs nuestra simpatía colectiva por los bichitos del fondo del mar.

Otras metodologías de investigación que pueden resultar tradicionalmente menos impactantes (como por ejemplo la taxonomía de espécimenes muertos en catálogos, y sus estudios mediante dibujos) no son menos “invasivas”, pues también emplean procedimientos de aislamiento y muerte con fines de estudio. No obstante, la posibilidad de afecto que trajo el stream, mostrando en nuestras casas y entre nuestrxs amigxs a esos bichitos en su forma viviente —aunque sea por unos minutos— complejiza en este caso particular aquella advertencia ecofeminista.

Por eso sostengo que la dimensión de imagen que tiene este fenómeno es decisiva: porque extiende una complejidad caleidoscópica que tiene que ver con las múltiples esferas de alcance que se cruzan gracias a su hibridez. Entre ellas, podemos mencionar la de las discusión ecofeminista sobre las intervenciones en el cuerpo-territorio, la del posicionamiento político en una coyuntura de desfinanciamiento y ataque constante del gobierno nacional al hacer científico, la del afecto en los espacios de intimidad y tiempos de redes, a propósito de la oleada de imágenes post-streaming que se producen y se ponen en circulación todos los días, o la de las críticas filosóficas a las taxonomías linneanas, mostrando organismos simbiontes todo el tiempo, y generando afectación de quienes miramos cuando buscando un espécimen se arrastra la vitalidad armoniosa de todo el ecosistema a su alrededor, y otras metodológicas, que refieren a los dispositivos empleados el propio modo de investigar el fondo del mar en esta expedición.

Estas reflexiones que van desde preocupaciones éticas por las formas en que nos relacionamos con otros seres cohabitantes del planeta, hasta indagaciones ontológicas sobre las categorías de humanidad, animalidad, ciencia y tecnología fueron propuestas en el seno del pensamiento académico occidental por pensadorxs como Donna Haraway, Anna Tsing, Sandra Harding, Susan Star, Karen Barad, Arturo Escobar, Eduardo Vivieiros de Castro o Bruno Latour, entre otrxs. Un rasgo común entre ellxs fue la crítica a la tradición científica que separaba lo viviente en sujetxs investigadorxs y objetos de investigación, otorgando más derechos al primer grupo, y poder sobre el segundo, incluso de permitir vivir de o hacer morir. Estxs autorxs no fueron lxs primeros en plantear incomodidad ante la jerárquica posición de la humanidad sobre otras especies vivientes que había instalado la Modernidad —otras cosmovisiones no coloniales se oponen a esta escisión desde mucho antes— pero sí encarnaron gestos disruptivos al hacerlo como deudores directos de esa tradición y en sus mismas instituciones (la mayoría de ellxs son efectivamente cientificxs o “amantes de la ciencia). Sus interpelaciones desobedecieron el tradicional mandato de esa grieta ontológica entre humanxs y no humanxs, y trajeron el afecto a la esfera científica, a contramano también de la histórica imparcialidad de la bata blanca.

Otro de sus planteos transversales mencionadxs más arriba fue la postulación de la tecnociencia, es decir, de un concepto que permitiera referir al saber de forma situada, anclado a los dispositivos con que se construye el saber. De esta manera, la idea de que hay un conocimiento verdadero en “la naturaleza” esperando ser traducido transparentemente por la ciencia, es contrapuesta el proceso más complejo en que el cuerpo de quienes investigan y su exterioridad de encuentran en formas precisas, concretas, que determinan la descripción que uno hará del otro. En este sentido, por ejemplo, la figura del “testigo modesto” (una subjetividad sin marcas, completamente objetiva) es para Haraway no un comportamiento necesario o previo de quienes hacen ciencia para garantizar que esta sea transparente, sino un resultado; un perfil científico que no tiene —porque se esmera en borrar— marcas de lugar, ni demuestra emocionalidad, ni evidencia las tecnologías con las que trabaja.

Para pensadoras como Donna Haraway o Sandra Harding, contrario a la imagen que el paradigma científico moderno instaló, este performativo borramiento de la situacionalidad de las investigaciones conlleva una debilidad, pues impide retomar las preguntas de investigación desde otras perspectivas socioculturales. Pero esto no quiere decir que las autoras renuncien a la objetividad y aboguen por el relativismo, sino que proponen una objetividad fuerte o situada. Enmarcada en las advertencias críticas de las epistemologías feministas, que propusieron señalar la construcción cultural alrededor del concepto de “naturaleza”, su propuesta espera una divulgación constructivista del conocimiento, es decir, que exhiba las herramientas con las que es elaborado, para permitir profundizar las investigaciones y extenderlas hacia lxs sujetos que investigan y sus entornos.

En este sentido, otra cuestión que nos explican estxs pensadorxs es que a la vez que se elabora conocimiento sobre los objetos de estudio, la ciencia también construye subjetividades, pero esa construcción subjetiva (que casi siempre queda desmerecida ante los descubrimientos con mayúsculas) sólo es advertible en un análisis que contemple las tecnologías puestas en juego: las disposiciones de los cuerpos implicados, sus acciones y agencias. Karen Barad entiende esto como entorno simbólico: un cuerpo complejo y simbionte que se construye mediante la intra-acción. Desde su perspectiva, a medida que la expedición del Falkor explora el fondo del mar, “toma muestras” y transmite el proceso en vivo y en directo, no “conocemos los bichitos que están en el fondo del mar” sino que también -y sobre todo- generamos una realidad en que los bichitos ocupan esos roles y nosotrxs ocupamos estos otros.

La tecnociencia del SuBastian no “explora la realidad”, como si esta estuviera pasivamente a la espera de nuestro señalamiento directo, transparente, inmediato, sino que construye un entorno simbólico específico e inédito en el Cañón Mar del Plata: un entorno en el que cuerpos robóticos, metálicos y plásticos interactúan con los cuerpos submarinos con movimientos, fuerzas y tiempos distintos.

Y acá vuelve a ser imprescindible la dimensión imagen para mostrar constructivamente

la implicación de un trabajo científico que apunta a la objetividad situada. De acuerdo con Haraway, Harding y Barad, aunque los relatos científicos pretenden borrar cualquier indicio de subjetividad detrás de la observación, poniendo en su lugar un ojo sin cuerpo que mira (cámaras y aparatos de evaluación de todo tipo) y números y lenguaje específico y abstracto que parezca emanar de la realidad sin ayuda ni trabajo—, la interacción de ese cuerpo-máquina con el entorno está creando un modo de ser científicxs, un rol social determinado para esos roles y una postura del público observador también determinada. Lo desfavorable es que, en la medida en que la imagen divulgada de ese acontecimiento se presente como evidentemente transparente —a la mejor manera de un cuadro ventana albertino que busca dar la ilusión de no mediación— todxs lxs implicadxs en ese acontecimiento perdemos la oportunidad de generar conocimiento acerca de nosotrxs mismxs, en tanto organismos en intra-acción permanente.

Sin embargo, cuando la imagen que construye el saber muestra su tecnología, las posibilidades de investigación se multiplican, pues se extienden de los supuestos “objetos de estudio” a todo el entorno simbólico en que el acontecimiento tiene lugar.

Cuando lxs investigadorxs del Falkor utilizan una tecnología a modo de trampa la llaman así. También cuando aspiran, agarran con pinzas, o captan en la red cangrejos, moluscos, langostas, caracoles, estrellas o sedimento. El video muestra constantemente los brazos mecánicos, las aspiradoras, las cajas de guardado y transporte, se escucha ruido de oficina, de papeles, de gente que está anotando cosas al mismo tiempo que conversa, duda, pregunta. Por eso podríamos decir que el stream construye una objetividad fuerte o situada.

Esto permite, por un lado, generar familiaridad con los habitantes submarinos: empiezan a importarnos gracias a que los vemos de cerca y en cualquier momento del día. Se vuelven agentes que importan en nuestra red, y por ello, merecen nuestra atención como seres de afecto, lo que antes del vivo no había pasado. Este acontecimiento-imagen que nos encuentra mirándolxs y a ellxs siendo miradxs, aspiradxs y almacenadxs es el que habilita las reflexiones éticas que antes no habían ocurrido, y que interpelan la tradicional secuencia moderna “conocer, dominar y violentar”.

También la imagen deviene sujeto, en tanto organismo central de este fenómeno cuya

tecnología acuña la potencia de volverse evidente y activar agencias inesperadas. Hay

un giro cuir en esta imagen que se transmite ininterrumpidamente a cualquier hora del

día por YouTube, desobedeciendo estándares de la imágenes que circulan en el ámbito

científico (hermetismo, publicación sujeta a revisión, descripciones someras, objetivas) y

subvirtiendo también sus potencialidades relacionales, como la escisión que promueven

entre “investigadorxs” y “divulgadorxs” y “público no especializado”.

Esto contribuyó a mostrar una imagen de lx cientificx más cercana y accesible a la que se comprometió a gestar la Modernidad. La emoción de Mariano Martínez cuando encontró “la batatita”, un pepino de mar cuya existencia había teorizado pero nunca visto, o las expresiones de asombro de Nadia ante los colores y movimientos de otros bichos, y la genuina forma de responder con interés las preguntas del chat y en medios periodísticos diciendo “no sabemos”, o “no hay preguntas tontas” son solo dos ejemplos de los que abundan en este stream.

El streaming no solo divulgó especies desconocidas. También habilitó de una forma inédita procesos que hasta ahora en nuestro país sucedían en círculos más pequeños. Instaló en la opinión pública el afecto (en el sentido de afectación) tanto por los seres submarinos sino también por quienes fueron a su encuentro, con tecnologías que van desde un gran barco hasta el paratexto en pantalla para leer datos de un ambiente en el que no sobreviviríamos, desde brazos mecánicos que extraen minerales, animales y vegetales hasta el reposteo de dibujos infantiles, stickers y memes y la interacción con con un chat en vivo.

De todos los despliegues inesperados que trajo la transmisión en vivo de CONICET quisiera destacar uno que considero transversal: la posibilidad de dar debates críticos enmarcados en corrientes como el posthumanismo, el transhumanismo, o el perspectivismo amerindio, en el marco de la tecnociencia y signados por el reconocimiento del afecto en una preocupación común sobre modos deseables de estar juntxs como holobiontes.

Supongo que podríamos compartirlos con Nadia “Coralina”, entre otros relatos que hablen emocionadamente de los asombros que da el mundo cuando son mirados por la ciencia. Entiendo que el estado de urgencia en que las políticas públicas del gobierno de Milei pusieron a todos los espacios de investigación instala posturas taxativas a ambos polos; y que desde diciembre de 2023 nos fuimos acostumbrando a desplazar algunas discusiones no-tan-urgentes del fuero público ante el ataque de las que ya creíamos conquistadas. En una situación política que no sale del estado de emergencia hace veinte meses, habilitar preguntas que transgredan las líneas economicistas y caplitalistas impuestas por la violencia constante hacia el debate público y que sorteen los inquisidores binarismos ciencia/oscurantismo ultraderecha/pensamiento woke puede ejercer algún tipo de resistencia.

—

- Nombre del buque de la expedición Talud Continental IV que está explorando el Cañón Mar del Plata, con colaboración de la fundación Schmidt Ocean Institute. El nombre del barco, así como el del robot que opera las interacciones provienen de la película La historia sin fin, otro motivo de expresión de situacionalidad afectiva de lxs integrantes de la expedición.

- Vehículo operado robóticamente.

Julia Isidori @juliaisidori