¿Qué pasó en el medio? Celebramos el nacimiento de Internet, nos conectamos con el mundo, creamos comunidades, tuvimos oportunidad de compartir conocimiento, expresarnos, dejar una huella (digital). El soñado mundo hiper conectado, en red, colaborativo, se tornó un mundo oscuro. Las democracias globales de repente están fracturadas, los estados nación doblegados al imperio de las plataformas digitales que propician la cultura del desencuentro. El abandono de las instituciones de la modernidad se manifiesta como una crisis transversal. Surgen las ultraderechas que emergen en todo el globo, sustentadas en discursos tan chatos, agresivos, desopilantes como pegajosos. Noticias falsas, odio, terraplanismo, antivacunas, “trad moms” (madres tradicionales) y cripto bros. Tribus herméticas. Las utopías apadrinadas desde el campo de la tecnología y la comunicación, como “Aldea Global”, “Mundo Virtual”, “Ser Digital” bajo las hipótesis del libre acceso a la información, la inteligencia colectiva, de la red y la conexión global se desvanecen en el reflejo sombrío de la pantalla del black mirror. Hay una nueva batalla y se está dando en nuestras mentes.

Play the game.

En una oficina del CERN en Berna, Suiza, Tim Berners Lee, mucho tiempo antes que Colisionador de Hadrones, la Máquina de Dios, hiciera chocar protones para generar pequeños big bangs a escalas medibles de laboratorio, oprimía el botón de la compu de escritorio de su oficina que albergaba el primer servidor web. Café en mano, esperando que arranque la compu de una vez por todas, reflexionaba sobre ajustes que le harían falta al código para operar su otro juguete científico, el primer sitio web. Cuando ya sorbía el café ni se imaginaba que el servidor y el código en los que había trabajado, serían revolucionarios. Nacía la World Wide Web y el protocolo que haría posible que la Internet pudiera salir del circuito cerrado del ARPANET, el sistema de defensa nacional norteamericana o los laboratorios universitarios que se conectaban punto a punto: emisor – receptor.

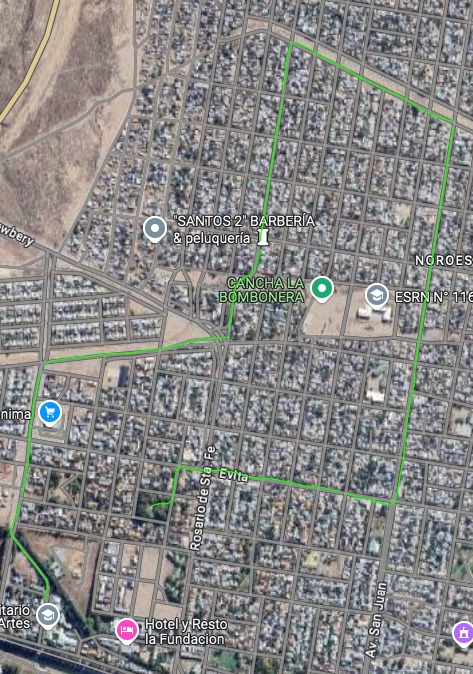

La globalización era un concepto que resonaba en los medios, en la academia y era tangible hasta en el más remoto confín del planeta. Con el definitivo derrumbe del muro de Berlín y el fin de la era soviética, occidente imponía su relato. La cultura pop norteamericana se había consagrado con su narrativa de la libertad, la diversidad cultural, la transnacionalización de las empresas, los capitales. Nosotros con “Un osito de peluche de Taiwán”. El mundo ya estaba al alcance de la mano pero la globalización necesitaba por entonces un empujón, y Tim estaba allí para hacerlo. Diez años después de ese café, el mundo interconectado por internet rogaba que el Y2K, la transición electrónica del milenio, no nos llevara puestos como civilización. No pasó, claro. Pero la idea de que operamos en red, que la tecnología de las comunicaciones era trascendental para el funcionamiento del mundo globalizado quedó sellada allí, para siempre.

En el furor especulativo del mundo financiero se suscitaron inversiones multimillonarias para empresas emergentes hasta llegar a su gran derrumbe. Entre 2000 y 2001 llegan a su máximo esplendor de capitalización. La burbuja de las punto com explota. Muy pocas grandes empresas sobreviven. Argentina tuvo sus unicornios, sueños de oro, que se fueron también con las vibras del 2001 local: yeyeye.com del baterista de Soda Stereo, Charly Alberti y elsitio.com de Pepe Cibrián que llegó a cotizar en NASDAQ.

.

.

El nacimiento de Internet trajo mucho entusiasmo y motivación. Tuvo oportunidad para crecer. En el mundo académico se desarrolló la teoría de la hipertextualidad. Si bien era un concepto ya utilizado anteriormente, cobra relevancia con la expansión de posibilidades que traía la nueva tecnología web para poder hipervincular textos con otros textos, imágenes, videos, todos al alcance de la mano. La hipertextualidad era real. El discurso digital propicia la intertextualidad, el cruce de universos narrativos y la participación colectiva de modo instantáneo, con lo cual se conforma una cultura remix. Esta transacción tan fluida de contenidos, que se apilan, se mezclan, se citan mutuamente, es el caldo de cultivo de la cultura memética que hoy nos resulta tan familiar. (Ver nota MEME, ingenio popular en la narración de lo cotidiano)

Algo de lo que habla muy tempranamente Herny Jenkins del MIT sobre la cultura participativa y luego también desarrolla el académico argentino Carlos Scolari con su abordaje de las narrativas transmediales.

Lo que había pasado en muy poco tiempo es que Internet no solo se constituía como una instrumento de comunicación masiva, algo a lo que ya el siglo 20 nos había domesticado, sino que traía ahora la novedad de la comunicación uno a uno, la comunicación red. En 2003 el sueco Robert Burnett y el australiano David Marshall, amplificaban en su Teoría de la Web, el entendimiento sobre lo que teníamos entre manos. La web no es solo una tecnología o una herramienta de información, sino un espacio cultural que reconfigura nuestras formas de interacción, producción y consumo de contenido. Se convierte en un lugar simbólico donde se construyen identidades, comunidades y discursos. Por su lado (y por estos lares sudamericanos) Jesús Martín Barbero (2002) reflexionaba sobre esta nueva configuración que se planteaba con la globalización económica e informacional que nos traía la red de redes. Existe para él una tensión entre las mutaciones tecnológicas, las explosiones e implosiones de las identidades y las reconfiguraciones políticas de las heterogeneidades. El cambio estructural es tan grande y significativo, que -adelanta-. está transformando nuestras identidades. Se aceleran las operaciones de desarraigo y se volatilizan las identidades que ahora “flotan libremente en el vacío moral y la indiferencia cultural” (p 14 y15).

Seguí participando.

Post caída y reorganización del escenario tech hubo otra gran revolución que encarnó el deseo humano de conexión. Nace la web 2.0 y con ella la posibilidad de que los usuarios puedan tener mayor protagonismo. Merced a los avances tecnológicos, ancho de banda y desarrollo de la industria del software aplicada a la web, los usuarios de Internet ganan en participación. Mark Zuckerber era apenas un adolescente aun cuando la web se vuelve colaborativa y los usuarios pueden abandonar la actitud pasiva que les imponía la navegación en portales. Sería ese joven Mark quien poco tiempo después se apropiaría de un incipiente proyecto universitario de Harvard genialmente retratado en el filme “The Social Network” (David Fincher, 2010). En 2004 nacía Facebook. En 2005 Youtube, ya conocíamos al buscador Google, pero también a Yahoo y un extinto Altavista. La telefonía móvil transicionaba al mundo smartphone. El mítico Steve Jobs con su clásica polera parado frente a un auditorio lleno de fans presentaba el Iphone y la historia tenía un nuevo giro. Internet, participación y portabilidad, una química perfecta para otra revolución. Todos fenómenos tímidamente emergentes. Hoy las big techs son grandes tanques hegemónicos. A eso vamos.

Cumbio nena. El renacimiento influencer.

Recordemos que en tiempos de conexión Dial Up de 0,5 megas (en el mejor de los casos) veíamos los portales, los sitios de internet, pero la participación como internautas en ese gran foro de Internet estaba ceñida a los comentarios al pie, si es que el sitio lo permitía. Por lo general era una novedad de los portales periodísticos o los blogs. Digamos que Internet era bastante unidireccional, pero con el temprano advenimiento de la web 2.0, una nueva configuración de la red que permitía como novedad otorgar participación a los usuarios hubo una joven que se hizo célebre de la noche a la mañana. Ahora que la tecnología permitía la bidireccionalidad, en Argentina nacía, a la par del boom de los cibercafés, el fenómeno Cumbio. Con su colección de fotos en la web logró devoción rockstar. El mérito: un rostro muy pregnante, encuadrado en 200 pixeles y esa estrella que solo te ilumina en el lugar y tiempo indicado. Los fotologuers o floggers amanecieron como una nueva tribu urbana digital pero que tenía su correlato territorial en los shoppings porteños. Agustina Vivero @soycumbio quien se define como la primera influencer argentina, era apenas una adolescente que, gracias a Fotolog.com y sus selfies irresistibles colgados en su perfil, logró cosechar miles de seguidores en un fenómeno cultural, novedoso por su procedencia digital: el movimiento flogger. Los pibes se laikeaban (me gustaban) en redes pero se encontraban en el espacio urbano. Un ritual que tributaba al culto de la personalidad, que se enriquecía con bailes, raros peinados nuevos, accesorios y, claro, una cámara digital para la selfie en el shopping. Inocencia. Pero el primer escalón de lo que viene.

.

.

¿Libres o sueltos? Sos tu propio CEO.

Una joven universitaria atraviesa la ciudad en bicicleta, son las 21:35 hs, en un día de semana. Puede ser en cualquier ciudad del planeta, y pasa aquí al lado también. Corre a contrarreloj para que la hamburguesa que lleva en su mochila de Rappi no se enfríe. El riesgo de llegar más tarde de lo estipulado por la plataforma puede suscitar una penalidad que se traduce en menos viajes y menos guita para cerrar el ingreso que la sostiene día a día.

La web 2.0 inauguró la era del protagonismo de los usuarios y el culto a la individualidad. Un hágalo usted mismo, menos soberano, digital, aunque más bien pixelado. La idea de lo colectivo comienza a licuarse en la batidora del ego en tiempos de baja autoestima. El advenimiento de nuevas plataformas a la compulsa por la atención de las audiencias trajo a la palestra plataformas como Twitter (hoy X), el clásico Facebook, Instagram, también Snapchat, y más cerca aquí en el tiempo la arrolladora de origen chino, Tik Tok. Los textos personales florecen en el microblogging de Twitter, y Snapchat inaugura el posteo de contenidos efímeros de los usuarios, aspecto que luego recupera Instagram con las historias, además de los conocidos carretes de fotos. Youtube se suma más tarde con los shorts. La narrativa de lo breve gana lugar. El concepto en todas las plataformas es el dominio de la individualidad, la brevedad y el scroll infinito. Carlos Scolari (2020) define este tramo de la posmodernidad como “Cultura Snack” donde prevalece lo breve, lo efímero, lo volátil, lo líquido, donde los usuarios consumen todo a demanda como si fuera cualquier bocado de producción industrial.

El algoritmo favorece la autoría propia y va modelando los relatos y narrativas en favor del usuario que produce con disciplina. El objetivo de las plataformas, en sociedad desigual con los productores de contenido, es la atención contínua de las micro audiencias, el gran commoditie de las nuevas plataformas. Cada segundo de mirada atenta sostenido en la línea de tiempo y el scroll, monetiza. La retención de la mirada vale oro, se comercializa como un producto para las marcas que, gracias a las plataformas, cada vez saben más de nosotros que nosotros mismos. Esas reglas globales, esos modos y estructuras para pertenecer y que los contenidos tengan oportunidad de circulación, operan transformando subjetividades de los usuarios/as, desanclaje de estructuras tradicionales, e incluso incomunicación en los mismos entornos familiares. Esa reconfiguración de los mecanismos de identificación y de construcción de identidad es algo de lo que explora, en tono de clima de época, el drama británico Adolescencia (2025). La trama social se rompe en todas las instituciones modernas: la familia, la escuela, la justicia y un largo etcétera.

Gente rota.

La fractura de lo colectivo como dispositivo de construcción social se comienza a manifestar en todos los órdenes. Hablábamos de los consumos y producciones culturales, pero hay otro gran cambio paradigmático en la economía de las plataformas. Con la atractiva puerta de entrada alrededor de la colaboración colectiva y el desmantelamiento de gigantes de hierro de la era industrial, irrumpen plataformas como Airbnb donde los usuarios, propietarios de apartamentos comienzan a ofertar individualmente en el mercado inmobiliario y turístico. Del mismo modo Uber rompe con la extensa tradición del transporte urbano de colectivos y taxis y le otorga a usuarios propietarios de vehículos la posibilidad de ser transportistas de otros pasajeros/usuarios. El fenómeno Airbnb está produciendo un resquebrajamiento de la organización territorial y demográfica en todas las ciudades del mundo en un fenómeno llamado gentrificación. El saldo: hay menos oferta para cada vez más inquilinos y más plazas de alquiler temporario para la sobre-explotación turística. En el caso de Uber se dinamitan estructuras anteriores y los usuarios, ciudadanos comunes, comienzan a ejercer tareas sin regulación estatal y mucho menos con protecciones de derechos laborales. La misma secuencia de precariedad se replica para los trabajadores de plataformas como Rappi o Pedidos ya, tal como nuestra ciclista, gerente de su propia vida.

Only Fans, una plataforma originalmente pensada para organizar comunidades de fans con posibilidad de retribuir a influencers creadores de contenido, de repente se convirtió en un gigantesco negocio de venta de contenidos eróticos y pornográficos a demanda. Ahora usuarios y usuarias desde la habitación de sus hogares en cualquier parte del planeta reciben recompensas en dólares de otros usuarios consumidores. La sexualidad está plataformizada, al punto que Tinder a través de su algoritmo categoriza estándares de belleza y favorece cierto tipo encuentros y nuevas prácticas a la hora del cortejo.

En la era de las plataformas la vida ordinaria está cada vez más organizada por sistemas de autogestión con interfaces herederas del gaming. Todo aquello con lo que organizamos nuestra cotidianeidad: banco, compras online, inversión, romance, transporte, búsqueda laboral, amistad, viajes y turismo, y un largo etcétera, está de algún modo atravesado por una interfaz amigable, fácil, y con un sistema de recompensas. Todo tiene corazón, todo tiene un me gusta o acumula puntos. Dopamina. Satisfacción instantánea.

Las microculturas emergentes son fruto de esas reglas del juego. Este nuevo ecosistema global, por ejemplo, dio lugar al florecimiento de usuarios (predominantemente varones) que veneran la cultura financiera: los cripto bros. Jóvenes centennials que generan contenidos sobre finanzas, criptomonedas, estilo de vida suntuoso, culto al cuerpo “masivo” y sobre todo a la productividad. (Si querés saber más sobre criptomonedas podés leer la nota de Cripto Arte aquí en Árida) Así como florecen estas narrativas eufóricas, también prosperan situaciones complejas de ansiedad y depresión en niños, niñas adolescentes y adultos subsumidos al scroll infinito.

La individualización frente a la colectivización en la economía de plataforma promueve trabajadores “libres”, o bien, sueltos, dispuestos a la compulsa minuto a minuto por la fuerza de trabajo mediada por algoritmos.

Tecno qué? Criptobros al poder.

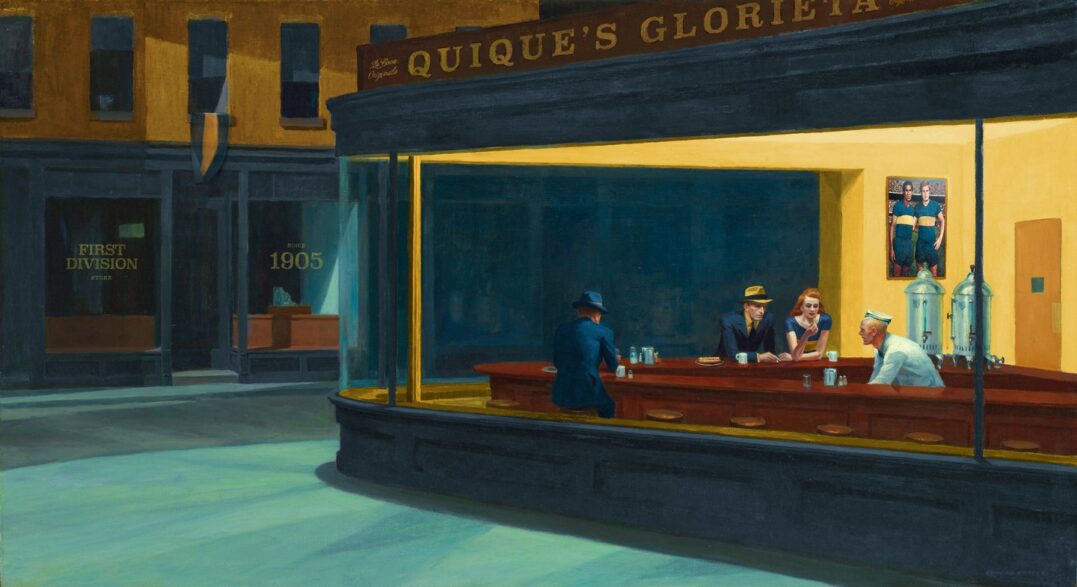

El economista, catedrático y pensador griego Yanis Varoufakis está siendo trending topic de manera muy recurrente en las redes, los medios de comunicación y foros on y offline de todo el mundo, aunque suponga a esta altura que hablo desde mi propia burbuja. Lo cierto es que Yanis nos trajo una nueva mirilla para entender lo que está pasando. El muchacho de apellido difícil de retener, ha planteado que el capitalismo tal como lo conocemos está mutando. Eso ya lo sabemos, claro, pero trae una reinterpretación del concepto del viejo y conocido feudalismo, que puede servir para leer con claridad lo que parece que está pasando. Cambian los “patrones”: lejos queda el lobby del industrialismo y la producción, ahora, el nuevo poder se concentra en corporaciones digitales (los nuevos señores feudales) que no generan directamente valor, sino que extraen rentas a través del control de plataformas. Una arquitectura de poder tecnológico que se basa en la acumulación de datos de la humanidad, enterrados en grandes servidores desparramados en todo el mundo. Este concepto lo denomina tecno feudalismo, una estructura donde los grandes señores digitales —Alphabet (Google), Amazon, Meta, Apple— poseen los “feudos” digitales: ecosistemas cerrados, con sus propias reglas, a los que accedemos como “siervos” con cuenta y contraseña. Lo que pasa es que está mutando nuestra relación con el mundo, la condición de ciudadanía se sustituye por la de usuario o consumidor. Y en esa novedosa condición estamos gestionados por algoritmos que modelan nuestros hábitos, emociones, decisiones y deseos. La lógica no es productiva, sino extractiva: lo que se produce son datos, y lo que se monetiza es nuestra atención, convertida en materia prima. El único mercado libre que queda es el que lleva como marca la fintech más exitosa de Argentina con oficina central en Uruguay y próximamente en el paraíso fiscal del norte: Delaware. El mercado está sujeto a intermediarios que controlan el acceso y la visibilidad de todo lo que circula. Un capitalismo que se devora a sí mismo. La economía colaborativa, que prometía horizontalidad, ha sido absorbida por una lógica jerárquica de código y servidores. Los ejércitos tecno feudales, como los centinelas de la Matrix, son trolls que dan la disputa capilar en el territorio digital. Cripto bross, influencer fitness, trad moms, terraplanistas, coaches ontológicos emocionales, expresan la cultura emergente de CEOs de su propio destino. El odio es insumo de fracturación.

El mundo ha cambiado, las tecnologías de la info comunicación que prometían una Aldea Global de horizontalización del acceso a la información, la comunicación en red, la colaboración y la inteligencia colectiva la vemos por el espejo retrovisor con cierta nostalgia. Lejos de ello, emergieron las plataformas que hoy dominan el mundo y trazan las políticas públicas con perspectivas de acumulación y no de derechos civiles.

Los ricos no piden permiso.

En 2018 (ayer nomás), Mark Zuckerberg acudía al llamado del Senado estadounidense donde pediría perdón públicamente por el escándalo político internacional de Cambridge Analytica. Resulta que el magnate, vestido de traje para la cita, había “prestado” su plataforma para el uso indebido de datos de los usuarios de Facebook para favorecer a candidatos políticos o propiciar zonas de conflictividad en todo el mundo. A quién? A Cambridge Analytica, una consultora política con sede en Londres que atendía a clientes de todo el planeta (con capacidad de pago) y se valía de la virtuosa capacidad de análisis masivo de datos. Los datos los obtenía de la plataforma de Zuckerberg sin que la ciudadanía y el sistema político lo supiera (seguro dieron ok en la “Aceptación de condiciones de Uso”, la letra chica 😜). Ellos habían logrado establecer perfiles psicológicos bien sofisticados de los usuarios a partir de rastrear sus interacciones cotidianas. Unas cuantas decenas de likes eran suficientes para saber sus preferencias políticas o culturales y usarlas para agitar o consolidar sus posiciones sobre diversos temas. La capitalización masiva del sesgo cognitivo de los usuarios. En Argentina no quedamos afuera de ese laboratorio, el escándalo salpicó al gobierno de Mauricio Macri quien habría utilizado los recursos para agitar las redes durante su campaña de 2015 (Ver Nada es Privado (2019))

.

.

Lo cierto es que hasta entonces el Estado mostraba sus últimas cartas republicanas regulatorias. Los vetustos senadores no lograron entender lo que pasaba y lo que venía. A todo esto en 2021, el viejo Twitter (luego también Facebook) expulsaba de manera permanente a Donald Trump por su incitación a la violencia que llegó hasta el capitolio, cuando hordas de seguidores fanáticos querían interrumpir el proceso democrático que había llevado a Joe Biden a la Casa Blanca. Distópico. Se repetiría en Brasilia con los fanáticos de Bolsonaro frente a la asunción de Lula Da Silva.

El escenario se modifica cuando el magnate de derecha Elon Musk compra Twitter, le cambia el nombre a X y Donald Trump vuelve fortalecido al poder. Hoy los billonarios de Silicon Valley ya no están confesando al parlamento sus -al menos cuestionables- políticas de uso de datos entre balbuceos, dudas y sudor frío, hoy los ex jóvenes promesas de las big techs son parte del gobierno. Plataforma mata urna.

El último hilo de ciudadanía cruje en un mundo que se le escapa de las manos. Para las ciudadanías fracturadas urge pensar ese mundo nuevo, con un nuevo contrato social, digital, capaz de reconocer los derechos (perdidos). Suena lindo, aunque es cierto, resulta difícil pensar futuros posibles mientras que pedaleamos contrarreloj para entregar el paquete a tiempo.

En esta nota consultamos a:

Jesús Martín Barbero

Carlos Scolari

Henri Jenkins

Yanis Varoufakis

Miramos:

El Dilema de las Redes Sociales (2020)

La Historia de El Sitio ( elsitio.com)

Tecno Feudalismo por Caludio Álvarez Terán